Philippe Carles et Jean-Louis Comolli

Free Jazz Black Power (Gallimard / Folio, 2000)

L'incontournable Free Jazz Black Power écrit par Philippe Carles, alors rédacteur en chef de Jazz Magazine et Jean-Louis Comolli, collaborateur aux Cahiers du Cinéma et à Jazz Magazine, fut édité aux Éditions Champ libre en 1971, puis réédité en 1975 (10/18) et en 1979 (Editions Gallilée). Introuvable depuis plusieurs années, il est à nouveau réédité, qui plus est au format poche, chez Gallimard / Folio, à un prix donc très abordable de 7 balles et des kopecks.

Le contenu même de l'ouvrage, la partie analyse, n'a pas été modifié et constitue donc l'exacte réplique de la première édition de 1971. Free Jazz Black Power est toujours aussi sulfureux, dense et précis. L'approche très fortement inspirée des thèses marxistes de la condition des Afro-Américains à cette époque paraît très datée. Mais c'est justement ce flash back dans un vocabulaire quasiment tombé en désuétude qui fait toute sa force. Il permet de replacer le mouvement musical du Free Jazz dans le contexte politique et social qui l'a engendré.

L'analyse très poussée de l'irruption du Free Jazz aux Etats-Unis, à la fin des années 1950 fut l'occasion pour Philippe Carles et Jean-Louis Comolli de refaire un historique du Jazz à partir de ses origines (les chants des premiers esclaves venus d'Afrique) jusqu'aux années 1960, intense période pour les Afro-Américains de lutte pour leurs droits civiques. Archie Shepp affirma lors d'une interview à Jazz Magazine (n° 119, juin 1965) : « Le musicien noir est un reflet du peuple noir, en tant que phénomène culturel et social. Son but doit être de libérer, sur les plans esthétique et social (...) l'Amérique de son inhumanité (...) » (p.69).

Une nouvelle préface, aussi poétique que lyrique, vient agrémenter cette réédition et faire en quelque sorte le point sur la situation depuis 1971. A cette époque (pas si lointaine !) « le calibrage de l'homme-consommateur n'était pas achevé, pas poussé comme il l'est devenu ». Philippe Carles et Jean-Louis Comolli assènent cependant l'idée que : « Jazz est ce qui échappe encore, ce qui se défend du synthétique, c'est-à-dire de la pensée calculatrice et programmatrice, de la réduction du monde à un ensemble de scénarios calculés » (p.17). Ils rejoignent en cela l'idée d'une musique à aborder comme un « fait social total », insaisissable si l'on refuse l'immersion complète, une idée acquise par beaucoup d'analystes chercheurs, mais pas toujours évidente à mettre en oeuvre.

La rubrique « Cent musiciens free », qui figurait dans la première édition et se présentait comme un véritable petit dictionnaire du mouvement Free, n'a pas été intégrée à cette nouvelle édition. Dommage, il s'agissait d'un outil très pratique pour situer les principaux acteurs de cette scène (parcours, style et principaux enregistrements). Peut-être que Carles et Comolli jugeaient cette partie trop « cadrée », calibrée, d'autant que dans la nouvelle préface ils parlent des dictionnaires comme d'un cadre au même titre que « le capital, le marche, le public, les firmes » !

Pour pallier ce manque, toutes les entrées de cet ancien dictionnaire figurent dans une discographie inédite (ou plus précisément revue et augmentée) d'environ 30 pages qui énumère de façon assez abrupte les principaux enregistrements (sur disque compact) du mouvement Free des années 60 à aujourd'hui. Les précurseurs ne sont pas oubliés : « Original Fables of Faubus » de Charles Mingus enregistré en 1960 (qui attaquait de façon très virulente Orval Faubus, le gouverneur raciste de l'Arkansas) ; « We insist - Freedom Now Suite » de Max Roach également de 1960. Les grands « classiques » du Free (les disques de John Coltrane, Albert Ayler, l'Art Ensemble of Chicago) sont bien évidemment cités. On notera surtout la bonne place faite au mouvement free européen (Derek Bailey, Jac Berrocal, Evan Parker, Alexander Von Schlippenbach).

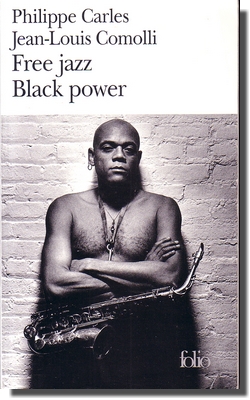

Pour terminer ce petit comparatif entre les deux éditions, un mot sur la couverture. Un dessin très coloré de Reiser, un noir américain le poing levé et tirant la langue, ornait l'édition originale. Il laisse aujourd'hui la place à une photo en noir et blanc de Julius Hemphill prise par Guiseppe Pino en 1978. Julius Hemphill paraît serein, les bras croisés, mais il semble prêt à bondir, à saisir son saxophone en bandouillère. Le crâne rasé, torse nu, il rappelle un peu certains clichés de la Blaxploitation remis au goût du jour.

A lire également :

- Parmi les principales sources utilisées par Philippe Carles et Jean-Louis Comolli on notera: LeRoi Jones, Le Peuple du Blues : la musique noire dans l'amérique blanche, (Blues People, 1963, traduit de l'américain par Jacqueline Bernard) Gallimard/Folio, 1968. En introduction, LeRoi Jones, qui se fit par la suite appelé Amiri Baraka, après sa conversion à l'Islam, affirmait que la « seule base de référence spécifique du profond changement qui s'est produit chez le Noir en passant de l'esclavage à la citoyenneté c'est sa musique ».

- Le site Patloch propose une analyse critique Que faire de "Free-jazz Black Power" ?

- Jedediah Sklower: Rebel with the wrong cause. Albert Ayler et la signification du free jazz en France (1959-1971), dans Copyright Volume! 6

- Michel Carvallo : Panique à l’Impérial Palace : Chroniques de l’agitation culturelle 1968-1975 [ Annecy Jazz Action ] (Asile éditions, 2007).

- Vincent Cotro, Chants libres : le free jazz en France, 1960-1975 (Ed. Outremesure, 1999).

- Ludovic Tournès, New Orleans sur Seine : histoire du jazz en France 1917-1992 (Fayard, 1999).

- Revue L'Homme n°158-159 (2001) : Jazz et anthropologie